千载儒释道,万古山水茶。武夷茶历史悠久,底蕴深厚。自唐、宋以来,武夷茶从制作技术、文化、风俗上都引领着全国乃至世界的风尚。

千枞大武夷,万古山水茶(黄海 摄)

武夷山水育好茶

和气满六合,灵芽生武夷。

人间浑未觉,天上已先知。

石乳沾余润,云根石髓流。

玉瓯浮动处,神入洞天游。

——元·赵若槷《武夷茶》

“灵芽生武夷”(衷柏夷 供图)

在中国茶类的大观园里,武夷茶的岩骨花香可谓是气质卓绝,天资禀异。为什么武夷山出好茶呢?这是大自然的馈赠和孕育的结果。

一杯武夷茶

武夷山的土壤条件是岩茶生长的自然基础;特殊的气候,则是上好岩茶的催发剂;光照、雨量、湿度在武夷山简直是“绝配”,正是这些和当地特有的生态系统,共同成就了武夷茶的“岩韵”。

福建卧海负山,气候温和,雨量充沛,土壤富含有机质,森林覆盖率高,故适宜植茶。(朱维龙 摄)

武夷文化润茶韵

武夷山秀甲东南,山峰峭拔,红紫呈祥,望之若朝霞;水溪潆洄,岩随水出,若天造地设,史载“海内山水之灵异,于斯为最”。秦汉以降,武夷山便为方士、羽客隐遁之所。

武夷山风光(王震潭 摄)

宋时理学诸家倡道东南,讲学于武夷山,文人雅士一时游览觞咏。流风余韵,彬彬极盛,不可胜纪。其中尤以朱熹最为典型,辟精舍,践身心,问学50年,中国传统文化至此又臻新高峰,正所谓“中国古文化,泰山与武夷”。

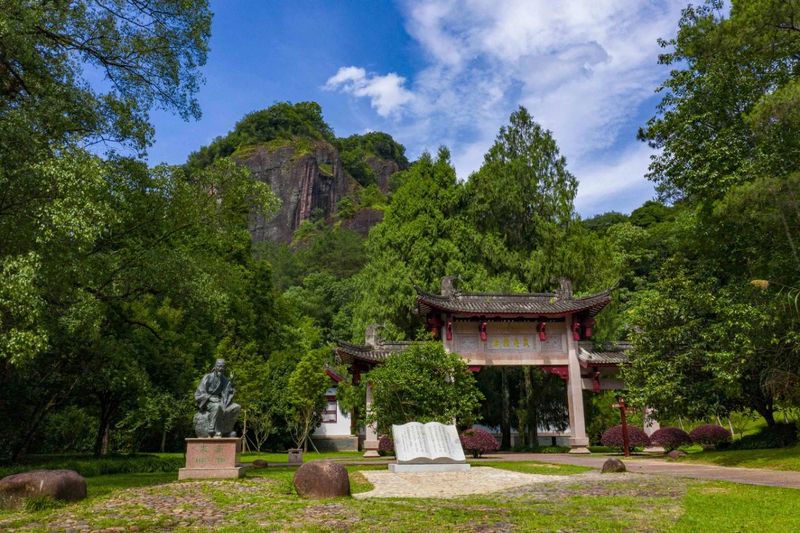

武夷精舍,人称“武夷之巨观”,是朱熹著书立说、倡道讲学之所。(彭善安 供图)

茶香在武夷山脉间飘荡与交融,在茶史上留下“唯有武夷雨前最胜”的精彩,也在文学史上留下了不少动人传说和文学经典。

武夷山产茶的传说可追溯到汉代,史载有武夷山老人献茶之说。唐代孙樵将武夷茶戏称作“晚甘侯”。

武夷山九龙窠“晚甘侯”“岩韵”摩崖石刻。(肖文凤 摄)

北宋年间,建州知州周绛撰写了《补茶经》并盛赞“天下之茶建为最,建之北苑又为最”。宋代时期的北苑贡茶极一时之盛,此时的武夷茶作为北苑贡茶的一部分,运往建州进贡。

建茶茶园(吴震 摄)

元代,武夷茶正式成为贡茶,成就了御茶制作的辉煌。

武夷山御茶园遗址(刘达友 摄)

千百年来,武夷先民培育的茶树种质资源品种之多、品质之优,可谓独步天下。

制茶技术更登峰造极,创制出茶史上的第一款乌龙茶与红茶,焙出“人间至味”。

在相当长的一段时期内,兄弟省份的茶业经营大多以武夷茶的色、香、味为标杆。

武夷山御茶园(刘达友 摄)

武夷山氤氲的茶香也深深地影响了朱熹。

年少时,朱熹定下生活准则:

茶取养生,衣取蔽体,食取充饥,居止取足以障风雨,从不奢侈铺张。

他在武夷山水帘洞三贤祠题下一联:

山居偏隅竹为邻

客来莫嫌茶当酒

在武夷精舍前的溪中,有一奇石,石上有臼似灶,朱熹常邀友在此煮茶论理,并赋诗《武夷精舍杂咏·茶灶》,写尽品茗之惬意:

仙翁遗石灶,宛在水中央。

饮罢方舟去,茶烟袅细香。

茶灶石(吴心正 摄)

南北茶路贸易兴

武夷山的茶叶、制茶技术和茶文化从武夷山下梅村源源不断地流传而去,遍布世界。始于武夷山的红茶则由中及外,已遍布世界各个角落,是目前国际市场上销量最大的茶品。

武夷山下梅村“万里茶道起点”雕塑(肖文凤 摄)

据美国威廉·乌克斯编著的世界性茶叶巨著《茶叶全书》记载,最早运到欧洲的中国茶是武夷茶,最早测出的茶叶成分被命名为“武夷酸”,世界很多地方的茶种来源于武夷山。

武夷茶还曾是雪莱、拜伦、马雅可夫斯基等国外文人们称颂的对象。俄国著名诗人马雅可夫斯基这样赞美武夷茶:

一切东方人,心里乐开了花,骆驼运来了武夷茶。

鸦片战争前,中国茶叶的外销渠道主要有两条:一是经广州口岸销往欧美等地的海上茶路;另一是经恰克图口岸对俄输出,也就是万里茶道。

万里茶道第一关——桐木关(肖文凤 摄)

明清以来,武夷山是植茶、制茶技术的汇集地,如众星拱月般吸引着南来北往的茶商。晋商千里迢迢南下武夷山,买山设庄,采办茶叶。闽南、潮汕、广州的茶客将武夷茶销往南洋等地。

晋商万里茶路起点(吴心正 供图)

武夷山为外贸出口提供源源不断的产品,催生出了茶叶之路上的一批城镇,带动了一方产业。茶叶之路就像是一条负载着文明元素的河流顽强地淌过不同肤色的人种、不同文明,擦拭出史诗般的火花。武夷茶史,堪称一部中国文化的自信史。武夷山之于茶,有着独特的意义。

崇山峻岭中的茶园(彭善安 摄)

武夷山以其包容的文化、博大的精神、相汇交融的历史底蕴与时代气息,成就了茶史上的一个个巅峰。

一片片茶叶,在一百七十多个国家和地区的消费者杯中绽放。武夷山的这缕茶香,带着当地独有的文化从漫长岁月中沉淀、面对未来。

九曲清流绕武夷(陈琦辉 摄)

来源:武夷山茶产业

如涉及版权问题请联系删除